Basso elettrico

Considerazioni sulla musica e sulla didattica musicale con qualche doverosa diversione sull’oggi

di Gianni Consiglio

Per parlare del mio modo di intendere un percorso didattico nella musica partirei da una considerazione sulla natura dell’arte, sui nostri sensi in generale e su quelle barriere che spesso rendono difficile, a volte impossibile, mettere in comunicazione zone profonde e autentiche del nostro essere con il mondo esterno.

Del mondo la bellezza e la bruttezza, la sua armonia e disarmonia, le tante voci, i suoi canti e le sue urla scomposte, i suoi profumi e i fetori immondi, le sue sete e i suoi velluti, i suoi chiodi arrugginiti, i cocci di vetro, i suoi sonni e le insonnie, la sua quiete e il suo furore.

Ai nostri sensi il difficile lavoro di veicolare tanta varietà e ricchezza all’interno, di portarlo a noi, all’io, e di restituirlo, così filtrato, elaborato, al mondo che ne risulterà più o meno modificato.

A tal proposito Borges in una delle sue ultime opere, forse proprio l’ultima, “Atlante”, scriveva “A circa trecento o quattrocento metri dalla piramide mi chinai, presi un pugno di sabbia, lo lasciai cadere silenziosamente un po’ più lontano e dissi a bassa voce: Sto modificando il Sahara. Il fatto era minimo ma le non ingegnose parole erano esatte e pensai che era stata necessaria tutta la mia vita perché io le potessi dire”

Consapevoli di ciò o meno, questo è la musica (e l’arte tutta), una costante rielaborazione del mondo, e nella zona di transito, di scambio fra noi e il mondo essa si realizza e si manifesta.

Ma questa zona è uguale per tutti? E’ un’autostrada a pedaggio libero, a pagamento? E’ una via impervia piena di tornanti che solo al pensiero ti viene il mal di mare? Uno sterrato disseminato di voragini?

Oggi, per quanto vi sia una potente spinta verso un uomo conforme, bovino, uniformato e serializzato, manteniamo, almeno in qualche caso, caratteristiche di unicità che distinguono una persona da un’altra e ne manifestano la singolarità. Siamo, in altre parole, ancora un po’ tutti diversi. Così diverse e in diverso stato le suddette strade.

Ecco quindi che il fiero abitante del giardino fiorito di Borrell incontra già i primi ostacoli lungo il suo percorso per diventare il nuovo Barishnikov, Picasso, Mozart o Joe Satriani, e si trova davanti alla necessità di mettere in discussione la sua rassicurante realtà di cane di Pavlov e di rinunciarvi. Deve ineludibilmente rivolgersi a sé, ponendosi con coraggio davanti alla necessità di cominciare a calare il ponte levatoio della sua fortezza, non tergiversando davanti all’urgenza di svellere i denti di drago dal cortile di casa, capisce che deve liberare il passaggio fra sé e il mondo e aprire un varco nel filo spinato della diffidenza, deve spalare il sentiero dai mucchi di scorie di apatia, costruire un ponte tibetano sui fiumi della sua indifferenza, deve smantellare le barricate di insensibilità, pulire il passaggio dai grovigli di freddo distacco, dal ciarpame dell’interesse personale, bonificare le sabbie mobili della sua alessitimia.

Per quelli invece che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, essi non hanno certo da confrontarsi con questa prima fase di sgombero, di sturamento. Grazie infatti al loro marchio speciale di speciale disperazione sono già pronti a consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Si tratta quindi solo di imparare come si fa e di trovare appigli per difendersi dalla labirintite indotta da un mondo che scintilla procurando l’ipnosi collettiva, che vortica velocissimo nell’illusorio tentativo di sottrarsi alla gravità, al collasso.

Fra questi due estremi paradigmatici, i più.

Posto che, consapevolmente o meno, razionalmente o meno, il lavorare sulla viabilità interno-esterno, io-mondo, corpo-anima sia una sorta di permanente condizione che riguarderà sempre e necessariamente ogni cimento artistico, quanti decidono di intraprendere un percorso di studio della musica, che è ciò di cui qui parliamo, avranno aspettative, motivazioni diverse.

C’è chi di questo percorso ha un’idea abbastanza precisa e chi meno, chi non sa bene cosa aspettarsi.

Quanto ai genitori che iscrivono bambini o giovani ragazzi a corsi di musica c’è chi lo fa a seguito di una scelta già ponderata e chi perché un corso proposto a scuola o nei pressi di casa miracolosamente coincide con quell’ora che risulta ancora da riempire nel palinsesto fittissimo delle attività settimanali.

Ecco dunque che al di fuori di contesti accademici istituzionali in cui motivazioni e aspettative dell’allievo difficilmente possono influire sulla proposta didattica, queste vanno tenute in considerazione dall’ insegnante, nel proposito di costruire il miglior percorso formativo per lo studente.

Ma dedicarsi a un’arte può essere cosa banale e insignificante o rivelarsi quanto di più importante e determinante in un’esistenza. Può consolidarsi come mero passatempo, o divenire strumento della massima espressione di sé, dunque al di là delle motivazioni di partenza dell’allievo, è estremamente importante non limitare l’orizzonte degli stimoli proposti.

Mettiamola così, imparare a suonare la chitarra per strimpellare senza pretese le proprie canzoni preferite è cosa pacifica che può contribuire alla piacevolezza del vivere ma contiene di certo, intrinsecamente, un potenziale dirompente. Ci si potrebbe ritrovare a essere un Guy Montag che quella sera, dopo la routine di un rogo di libri come tanti, incontra dietro l’angolo la giovane Clarisse in Fahrenheit 451. Son cose che possono innescare viaggi interiori inaspettati, non previsti, pericolosi, di quelli che possono salvare l’umanità perché in questo nuovo sentire potrebbe non essere più possibile sfuggire allo specchio.

Ecco, questo è il cimento, il viaggio nell’arte. Decidere di mettersi in gioco è aprire la porta, e occorrerà affrontare lo spostamento d’aria che ci potrebbe essere quando questa si apre. L’onda d’urto potrebbe tirar giù tutto.

Aprire è rischiare.

Comunque tranquilli, il più delle volte è il vicino in ciabatte che ha finito il latte.

Azz, direte, volevo solo iscrivermi a musica, a chitarra, non guadagnarmi il paradiso o salvare il mondo.

Giusto, parliamo di musica, di chitarra.

Data per buona la definizione di musica come arte dei suoni, come funziona, come si impara? Perché non sono mai riuscito quando ci ho provato?

La musica è sopratutto un fatto comunicativo, un linguaggio, con tutto un armamentario di elementi che la caratterizza da usare in modo adeguato affinché l’atto riesca, perché il messaggio arrivi, perché sia comprensibile razionalmente o emotivamente o in entrambi gli universi.

Questo linguaggio usa un vocabolario organizzato in una sintassi, riconosce e costantemente rinnova una semantica e non è certo statico e immutabile. Come una lingua eredita un passato ed è esposto al presente, nel bene e nel male.

E come una lingua nella quale ci si voglia esprimere, si attua per mezzo di una specifica fisicità.

Che si tratti di cantare o suonare uno strumento, il nostro corpo è coinvolto, chiamato all’azione e occorre metterlo nelle condizioni di riuscire a farlo.

Consideriamo una carezza o un pugno, una poesia, una preghiera o una bestemmia.

Dare una carezza mi sarebbe facile.

Dal punto di vista motorio ne ho tutta l’abilità, non devo pensare minimamente al gesto, ho imparato la motricità necessaria a fare una carezza eccellente già da bambino. Sono alle spalle i momenti in cui con la forchetta non centravo la bocca, e avevo sempre le ginocchia sbucciate perché la bicicletta proprio non ne voleva sapere di tenermi su.

Non ho neanche bisogno di pensare a come si fa a dare una carezza. Se decido di darla la do.

Fisicamente dunque nessun ostacolo.

Dare una carezza attraverso il linguaggio verbale è già più complicato, ma so parlare, in qualche modo ci posso provare. Una buona riuscita dipenderà da quante volte ho marinato la scuola, da quanti e quali libri ho letto, a cosa pensavo mentre li leggevo, insomma, dipende dal mio livello di padronanza dell’italiano, dalla sensibilità con cui riesco a esprimermi, dalla ricchezza e precisione di sfumature che riesco a rendere perché possa dire senza essere frainteso.

Tecnicamente si tratta di usare parole, quindi di conoscere parole, attribuirgli un significato, di collegarle in modo adeguato, di scegliere quelle adatte e usarle nel modo migliore perché l’intenzione di carezza sia carezza e non pugno. Metterò in sequenza sostantivi, aggettivi, congiunzioni, verbi, e organizzerò le frasi in strutture sintattiche più o meno elaborate, e non starò a pensare a tutto questo lavoro che la mia testa svolge sotto il cofano (cioè dentro il cranio, con quelle vocine che suggeriscono da luoghi che non si sa neanche bene come chiamare, anima o boh).

Dare una carezza attraverso la produzione di suoni con uno strumento musicale è certamente possibile e potrebbe essere estremamente gradevole per il carezzante e il carezzato, ma è certamente ben più complesso che non attraverso il gesto o la parola, ma dopo un po’ potrebbe invece risultare estremamente più facile, naturale, vero.

E via così, qualunque sia il mezzo con cui mi esprimo, linguaggio dei segni, pittura, danza, fotografia, cinema, la capacità espressiva dipende dall’uso più o meno sapiente degli elementi con cui quello specifico linguaggio si esplicita. Quindi la possibilità di danzare una poesia, di dipingere una preghiera, di fotografare una bestemmia dipendono dalla più o meno sviluppata capacità di usare in modo utile e funzionale gli elementi costitutivi di quel linguaggio.

Con il linguaggio musicale userò i materiali di questa arte, i suoi elementi. E lo farò in modo fluente quanto più il linguaggio musicale sarà un linguaggio profondamente interiorizzato. Quando vorrò dire qualcosa con la musica lo farò e basta, senza doverci pensare troppo su, e lo farò meglio quanto più sarò in grado di esprimere melodie, frasi musicali, armonie sensate per il contesto in cui lo faccio, e lo farò ancora meglio se avrò nel mio bagaglio culturale la musica di chi mi ha preceduto, che sia vicina o lontana rispetto al mio personalissimo universo espressivo.

Ma come si fa a imparare a usare questo linguaggio?

Il primo passo consiste nell’affrontare e cominciare a superare gli ostacoli puramente fisici che mi pone davanti lo specifico strumento che mi sono intestato a voler domare.

Nel caso della chitarra le prime difficoltà derivano dall’uso specifico che dovrò fare delle dita a cui verranno richiesti movimenti mai fatti prima. Queste dovranno imparare a essere indipendenti l’una dall’altra in una maniera che nel comune uso quotidiano non era mai stato necessario.

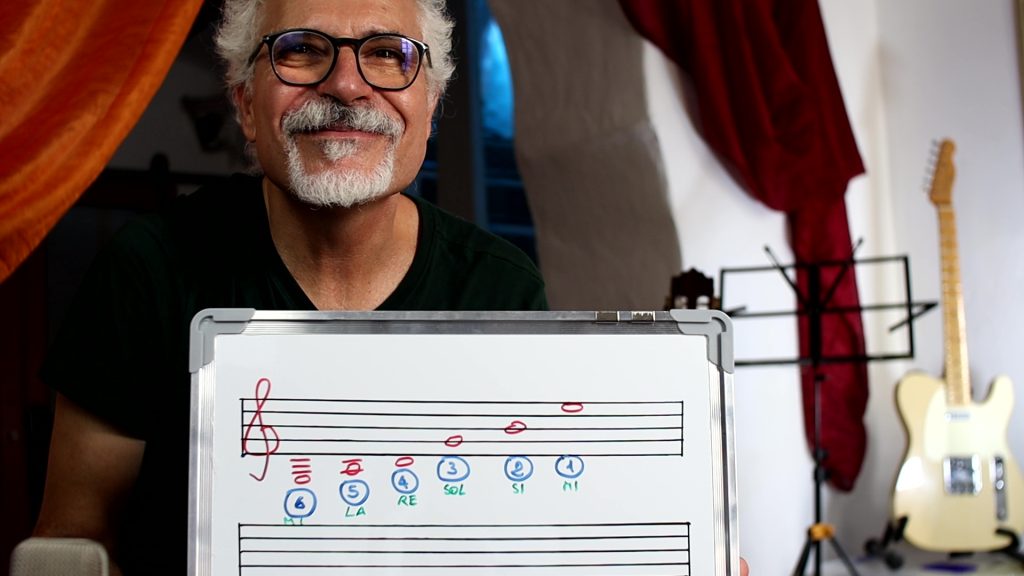

Il percorso di acquisizione di questa abilità rientra in un ambito di studio che definiamo tecnica pura, cui man mano si affianca la tecnica applicata dove metterò in gioco queste abilità per eseguire i primi intervalli, scale, accordi, le prime canzoni, le prime sonatine. Imparerò successivamente le prime strutture musicali, i primi nessi fra le frasi, svilupperò il senso della melodia, del ritmo, dell’armonia, comincerò a percepire cose che prima non erano percepibili.

La prima fase, quella dove ci confrontiamo con le prime difficoltà fisiche, è un momento generalmente alquanto frustrante, frutto dell’errata quanto diffusa idea che suonare uno strumento musicale sia un fatto di natura, un dono, e il non riuscire subito, di conseguenza, segno di una sorta di crudele, sfortunata mancanza di predisposizione, una sorta di questione genetica. In qualche caso, per i più sicuri di sé, il problema sarà che l’uva è acerba e non vale la pena spendersi tanto per prenderla.

Non è così che stanno le cose, l’uva è ottima e la genetica non c’entra una mazza.

Al netto della evidente esistenza di qualcosa chiamato talento che può pure incontestabilmente riguardare qualcuno, il Maradona delle sei corde, tutti possono imparare a suonare con soddisfazione, imparare a esprimersi per quelle che sono le sue propensioni, desideri, necessità, e volendo può raggiungere livelli ragguardevoli di abilità.

Occorre però fare le cose giuste, consapevoli che non si tratta di fare entrare un’anguria in un bottiglia d’acqua minerale a craniate, quanto di imparare a respirare, di imparare a chiudere gli occhi, di imparare ad ascoltare, e di dare tempo al nostro corpo di acquisire nuovi movimenti.

Si tratta di lavorare con calma, cura e attenzione, di essere pazienti con se stessi perché il percorso per attivare catene muscolari che non sapevano di essere catene, per eseguire movimenti fini mai neanche ipotizzati prima, richiede al nostro cervello un certo tempo di apprendimento e alle reti neuronali un certo tempo di adattamento e organizzazione. E dal momento che è con le orecchie che si impara a suonare più che con le mani, occorre dargli tempo perché possano cominciare a farci sentire cose che non avevamo mai sentito prima. Così presto noteremo che la nostra canzone preferita, quella che abbiamo ascoltato ogni giorno per anni, ha struttura AABA e un turnaround alla Lady Bird, e che Yesterday comincia con una nona.

E si tratta più di ogni altra cosa di costanza, di lasciare che la montagna cresca per sedimentazione, strato dopo strato. Strati che si devono consolidare cosicché non volino via al primo soffio di vento.

Imparare a suonare uno strumento è un processo di accumulazione.

Un buon percorso didattico, a mio parere, richiede che l’allievo sia consapevole dei tanti ambiti di studio che vengono toccati quando viene proposto un esercizio o lo studio di un brano. Nei miei corsi riferisco il materiale ad almeno quindici ambiti.

Questi non vanno visti come compartimenti stagni. Un determinato esercizio, lo studio di una progressione armonica, una canzone, l’improvvisare su un giro di accordi, riguarderanno diversi aspetti contemporaneamente: la tecnica, il senso ritmico, la mappatura della tastiera, il vocabolario, la abilità performativa, ecc., riguarderanno sempre l’ear training, l’esercizio dell’orecchio.

Un percorso di didattica musicale è quindi un percorso di acquisizione di abilità tecniche, di conoscenze teoriche specifiche, ma sopra ogni cosa un percorso di sviluppo e potenziamento della facoltà del sentire nella sua duplice accezione di ascoltare suoni e percepire ed esprimere sentimenti, emozioni.

Due parole rispetto ai più giovani.

Nei miei decenni di insegnamento ho avuto molti piccoli e piccolissimi allievi.

Mi sento di dire che mai come in questi tempi disumanizzanti, di virtualizzazione del reale, di iper esposizione alle tecnologie digitali, di accantonamento della manualità, in questi tempi che vedono crescere insicurezza e smarrimento, in cui si insinuano dubbi nei bimbi riguardo la propria stessa identità, in questo contesto il cimento con una disciplina così profondamente umana, semplice nel suo essere difficile e impegnativa, può giocare un ruolo equilibratore importante, può costituire un argine a una deriva pericolosa.

Negli ultimi anni ho avuto piccoli allievi che manifestavano evidenti distorsioni del senso del reale. Bambini che non riescono a concepire che l’ottenere una cosa possa richiedere un percorso, fatica, un processo diverso dal trovare l’icona giusta da cliccare per trovarsi a essere ciò che si desidera, il supereroe, la ballerina, la farfalla, il chitarrista di youtube. E’ sconvolgente, sconvolgente e preoccupante, disperante. Non posso che invitare le mamme e i papà alla massima attenzione. Oggi tra l’altro un atteggiamento che non sia di passiva, docile accettazione di queste agende che ci porteranno a un radiosissimo (o radioattivo?) futuro meravigliosamente fluido e transumano, significa rischiare concretamente di subirne conseguenze severe.

Per i più piccoli, tutti quelli che sono gli ambiti di “studio” per l’avvicinamento alla musica e l’apprendimento dello strumento, è opportuno che siano svolti con piglio e metodo leggero, organizzando il lavoro in modo da creare varietà di attività e movimento fisico attraverso giochi con i quali praticare aspetti del mondo dei suoni, favorendo lo sviluppo della manualità, della coordinazione, delle capacità propriocettive.

Mi auguro che questo scritto possa essere utile, che possa riaccendere in qualcuno il desiderio di aprire quella porta che ha sempre rinunciato ad aprire, davanti la quale esita ancora. Attenzione alle correnti d’aria. Ai meno giovani: non dimenticate una sciarpetta, mi raccomando, non si sa mai.

Invito tutti noi a riappropriarci delle mani libere, del silenzio, di un po’ di spazio dove i pensieri possano nascere, espandersi e fiorire, esorto le mamme e i papà a non avere timore di indirizzare i pargoli verso attività che siano per loro viaggi alla scoperta di sé stessi, che li aiutino a trovare la loro unicità, le pecore le si va a vedere nei pascoli in campagna che sono tanto carine. Li invito a lasciargli un po’ di tempo per il non far nulla, dove potersi annoiare e cercare soluzioni con fantasia e creatività, di procurargli un po’ di spazio dove andare in giro a braccia appese.

Abbiate cura di ciò che è umano, difendete quei diritti fondamentali senza i quali tutti gli altri diritti sono fuffa, specchietti per le allodole, sostenete la libertà di espressione, di critica, di assemblea, la libera circolazione delle idee sempre e comunque, su tutto e prima di tutto, perché sul ristabilimento di questi diritti che vacillano si possa ricostruire una vita degna per noi e per i nostri figli.

Tantissima attenzione a chi ci vuole zitti e buoni, a chi lo canta e a chi ci vuole fuori dalle scatole, che tanto ci pensa lui, perché noi cosa ne possiamo sapere…

Che la pace sia con tutti.

Ipse dixit!